军委扩大会议上, 王必成不顾会议大环境, 怒说: 我是奉命揭发粟裕

1958年的军委扩大会议,是中国军事史上一个绕不开的话题。这场会议本来是为了整编整风,讨论军队建设中所谓的“教条主义”问题,结果却变成了对粟裕大将的集中批判。粟裕被扣上“野心家”“阴谋家”的大帽子,会议气氛紧张得让人喘不过气。而在这场风波中,王必成站了出来,用一句“我是奉命揭发粟裕”的话,把全场震住了。这句话乍听像是批判,可王必成接下来的一番发言,却完全是为粟裕正名。这事儿听着挺燃,但背后藏着不少复杂的历史背景和人情纠葛。

粟裕是谁?从革命到大将的硬核人生

先说说粟裕这个人。他1907年8月10日生在湖南会同,侗族出身,家里条件一般,但从小就倔强有主意。年轻时投身革命,参加过南昌起义、秋收起义,算是老资格的红军干部。抗日战争时期,他在苏中带着新四军打鬼子,七战七捷名声大噪。后来解放战争,他指挥了孟良崮战役、淮海战役这些硬仗,战绩摆在那儿,谁也挑不出毛病。毛主席都夸他,说他是“常胜将军”,这称号可不是随便给的。

1955年授衔,粟裕成了开国十大大将之首。这不是靠关系堆出来的,是真刀真枪打出来的威信。他打仗有脑子,战略眼光独到,尤其擅长集中兵力打歼灭战。淮海战役那会儿,他提出把中原野战军和华东野战军合起来干大事,直接把国民党几十万精锐部队包了饺子。这种魄力和能力,部队上下都服气。不过,粟裕性格低调,不爱张扬,做事踏实,这也让他在军中人缘不错,尤其是跟手下将领关系铁。

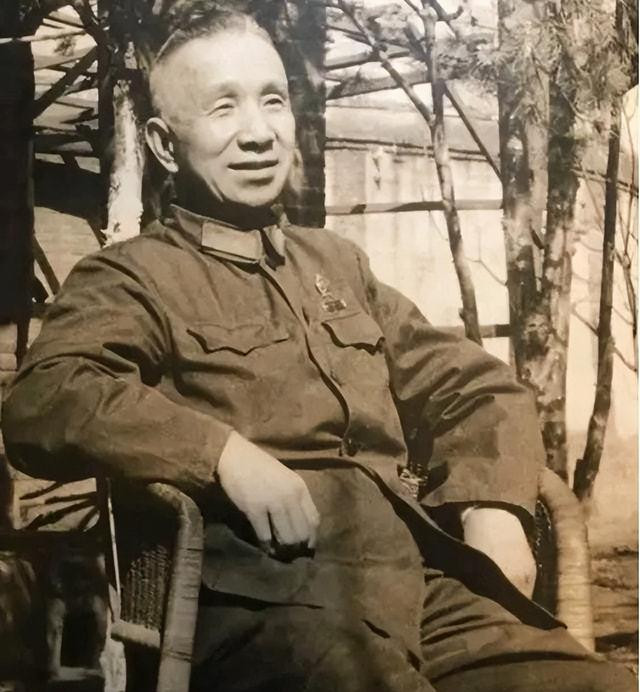

王必成啥来头?粟裕的“铁三角”之一

再说王必成,1912年2月29日生,安徽金寨人,比粟裕小几岁。他是那种典型的战场硬汉,打仗不要命,脾气也直。抗战和解放战争时期,他一直在粟裕手下干,跟叶飞、陶勇并称华东野战军的“三虎”。这三人都是粟裕的左膀右臂,配合默契,战功赫赫。王必成最出名的战绩之一是孟良崮战役,他带着部队硬啃国民党74师,把张灵甫的王牌军彻底干掉,立了大功。

王必成跟粟裕的关系,不是一般的上下级那种。两人是老战友,战场上互相托过命。王必成敬重粟裕,不光因为粟裕会打仗,更因为他觉得粟裕为人正派,对部队、对战友有情有义。1955年授衔,王必成拿了中将,级别比粟裕低,但他从没觉得这有什么不妥,反而一直把粟裕当老大哥看待。

1958年军委扩大会议:一场突如其来的风暴

1958年5月,军委扩大会议在北京开。按理说,这会是讨论军队整编和整风的,重点是解决“教条主义”问题。所谓“教条主义”,就是指有些人觉得部队学苏联学得太死板,照搬经验不接地气。可会议开着开着,风向就变了,矛头直指粟裕。

粟裕那时候是总参谋长,位高权重。有人说他想“争夺军队领导权”,还说他搞“小圈子”,有“野心”。这些说法听着挺吓人,但细想想,证据呢?基本没有,全是些捕风捉影的东西。比如,有人说他反对毛主席的战略方针,可粟裕打仗一直是按中央部署来的,哪有不听指挥的事儿?再比如,说他搞阴谋,可他平时忙着带兵搞建设,哪有时间弄这些?

这背后,其实跟当时的政治环境脱不开干系。1958年是大跃进那年,上上下下都讲“反右倾”,气氛紧张,谁要不小心说错话,就容易被扣帽子。粟裕为人耿直,不太会搞场面上的东西,加上他在军队威望高,可能让某些人觉得不放心。于是,这场会议就成了对他的一次“清算”。

会议开了没几天,批判粟裕的声浪越来越大。有人找到王必成,说他跟粟裕关系近,最了解情况,让他上台揭发。王必成一听,心里肯定不痛快,但表面上没发作,就说了一句:“行,我会说。”

第二天轮到他发言,王必成上了台。他先说了句“我是奉命来揭发粟裕的”,这话一出,全场都安静了,大家等着看他怎么往下说。结果,他接着讲:“有人让我说他是个‘大阴谋家’,可我跟粟裕搭档这么多年,他的大是大格局,谋是高超谋略,哪来的阴啊?”然后他举了孟良崮和淮海战役的例子,说粟裕怎么指挥,怎么打赢的,事实摆在那儿,谁也反驳不了。

王必成这番话,逻辑清楚,语气硬气。他没直接跟谁对着干,但意思很明白:你们让我揭发,我揭了,但揭出来的是粟裕的功劳和本事,想扣帽子没那么容易。这招挺高明,既完成“任务”,又保住老战友,还把自己耿直的性格展现得淋漓尽致。

王必成的发言虽然有理有据,但没改变会议的走向。粟裕最终还是被免了总参谋长职务,调到军事科学院当副院长。这对他来说是个打击,毕竟他一辈子都在前线带兵,突然被调去搞研究,心里肯定不好受。不过,粟裕这人韧性强,他没抱怨,去了军事科学院后埋头搞军事理论,后来还出了不少成果,对军队现代化有推动。

王必成呢?说完那番话,他没受什么牵连,之后回了上海,继续当警备区司令员。他跟粟裕的交情也没断,每次去北京出差,都要去看看老首长。粟裕1984年去世时,王必成特意赶去送行,难过了好一阵。到了1994年,粟裕终于被官方平反,王必成虽然已经去世,但这也算对他当年仗义执言的一个交代。

要弄懂这事儿,得看看1958年的大环境。那几年,国内政治风向变化快,反“教条主义”跟反“右倾”搅一块儿去了。军队这边,前几年刚学苏联搞正规化建设,很多人觉得效果不错,可突然说这不行,要改,方向转得太急。粟裕作为总参谋长,推过一些正规化措施,可能就成了靶子。

还有个因素,是高层内部的权力博弈。粟裕威望高,又不爱搞派系,这在有些人眼里可能是威胁。加上他性格直,不太会圆滑处事,容易得罪人。这次会议,有人借题发挥,把他推到风口浪尖上。王必成站出来说话,其实也是冒了风险,毕竟那时候表态站错队,后果挺严重。

这段故事有啥意义?忠诚和正义的教科书

王必成在军委扩大会议上的表现,放到今天看,还是挺让人感慨的。他不是不知道会议气氛不对,也不是不清楚揭发粟裕是“任务”,但他还是选了条难走的路,用自己的方式保住战友的名声。这不是拍马屁,也不是瞎逞能,是真心觉得粟裕不该被冤枉。

从粟裕这边看,他虽然吃了亏,但没垮。后来搞研究也好,写回忆录也好,他始终没抱怨组织,也没跟谁翻脸。这种韧劲儿,跟王必成的仗义,凑一块儿,就是那一代军人的缩影。他们打仗拼命,处事讲原则,彼此间有种过命的交情。现在回头看,这种情谊挺难得,也挺让人感动。

说白了,这段历史听着挺复杂,但剥开看,就是一群人在特定环境下做选择的故事。粟裕挨批,王必成挺他,背后是战友情,也是是非观。咱普通人可能没机会上这种大场面,可生活中谁还没个朋友、同事被误会的时候?关键时刻站出来说句公道话,不容易,但值当。这事儿搁现在,可能就是朋友圈里帮人澄清谣言,或者单位里替同事辩一句的那种感觉。

再说粟裕,他被调岗后没消沉,反而干出新成绩,这也挺接地气。现实里谁还没点挫折啊,能扛过去接着干的,都是真本事。王必成那句“我是奉命揭发粟裕”,听着像气话,其实是用事实怼回去的高招,换咱老百姓的话,就是“你让我说,我就说,但你别指望我昧良心”。

1958年的军委扩大会议,过去了60多年,档案解密了不少,争议也渐渐平息。粟裕的功绩得了公认,王必成的耿直也被记住。这段往事告诉咱,历史不光是胜负输赢,还有人在关键时候的选择。粟裕和王必成,一个扛住压力,一个仗义执言,都是硬骨头。